虫歯治療、根管治療のよくある質問

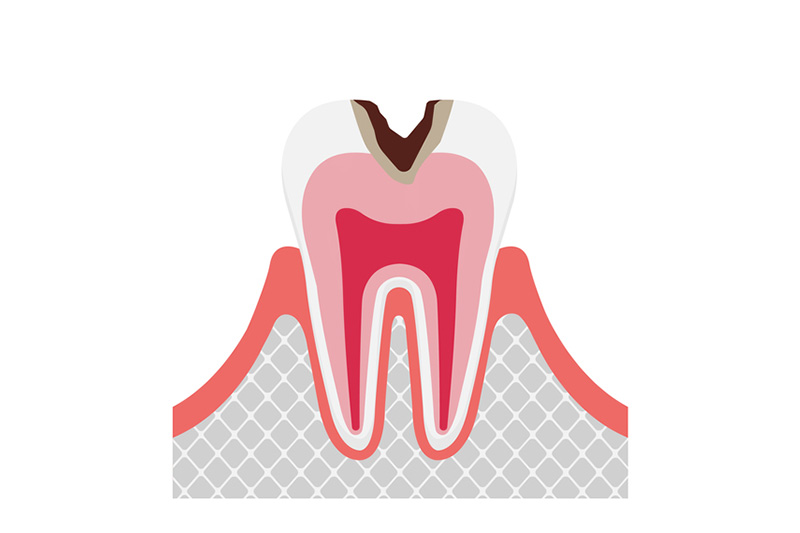

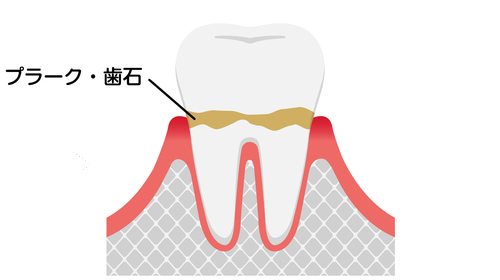

- 虫歯を放置するとどうなりますか?

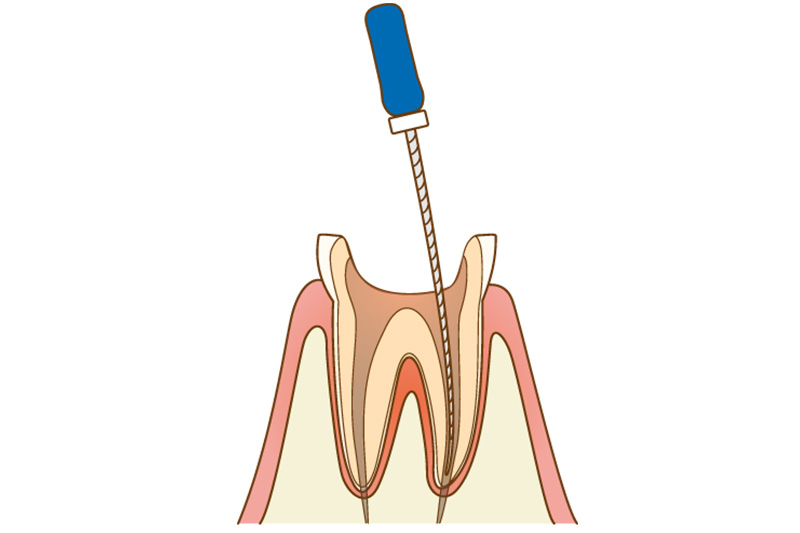

- 神経の治療が必要になってきます。神経の治療になる前に虫歯の治療をしましょう。

- 虫歯は自然に治りますか?

- 自然に治ることはありません。必ず治療しましょう。

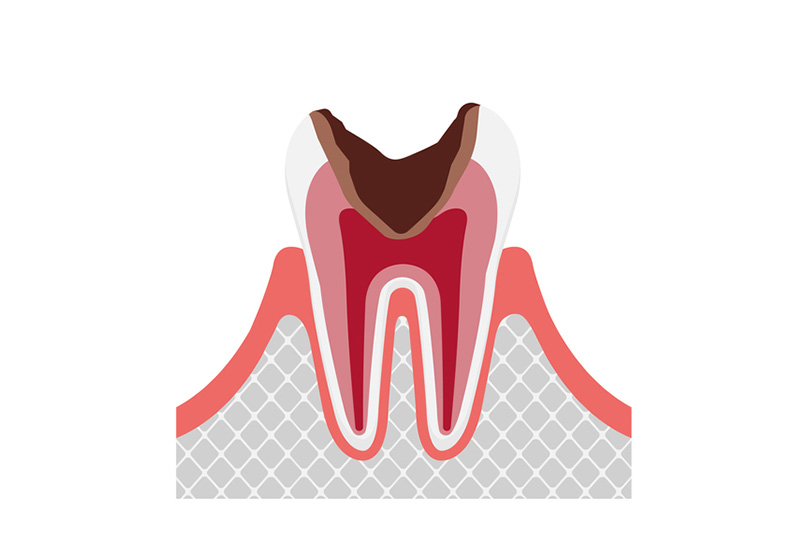

- 痛かった歯の痛みが無くなりました。治療は必要でしょうか?

- 虫歯が進行して神経が死んでしまった可能性があります。神経の治療が必要になります。

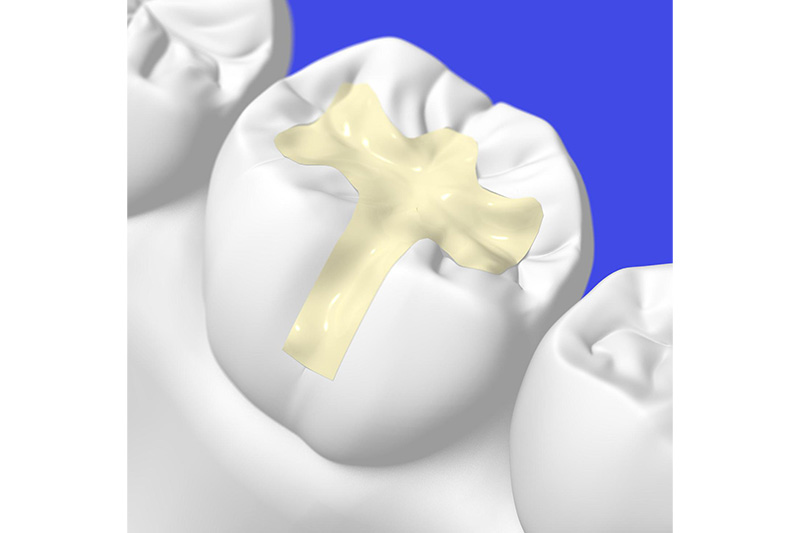

- 詰め物が取れてしまったのですが、そのままでも大丈夫でしょうか?

- 詰め物が取れたら必ず受診してください。取れたものがあればつけることができるかもしれません。

- 神経を抜いて困ることはないですか?

- 虫歯に気づきにくくなります。また、歯が脆くなったり歯に栄養が行き渡らないため歯の色が黒ずんで見た目にも影響します。

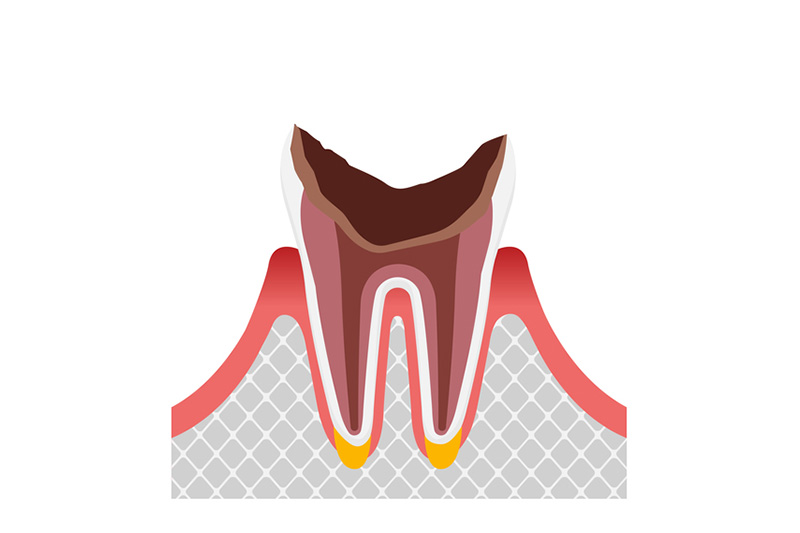

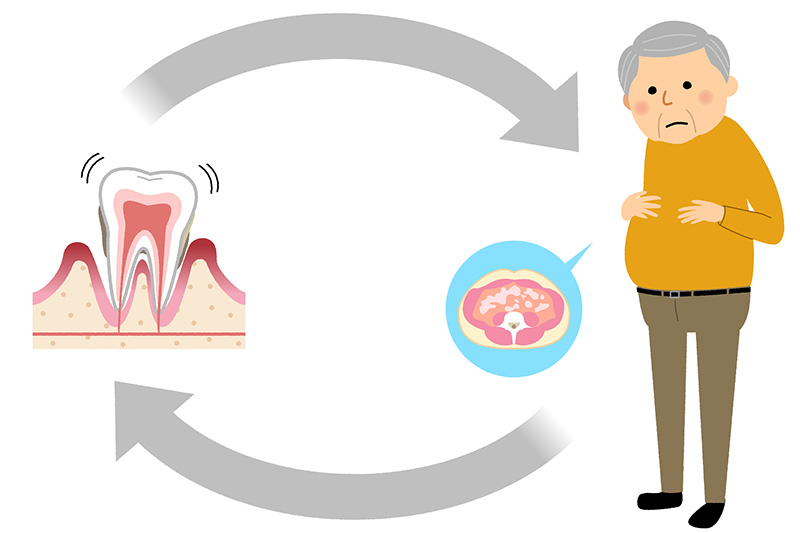

- 根管治療を途中でやめるとどうなりますか?

- 膿が溜まって最悪の場合歯を抜かなければならなくなります。

- 根管治療をした歯が、再治療が必要になることはありますか?

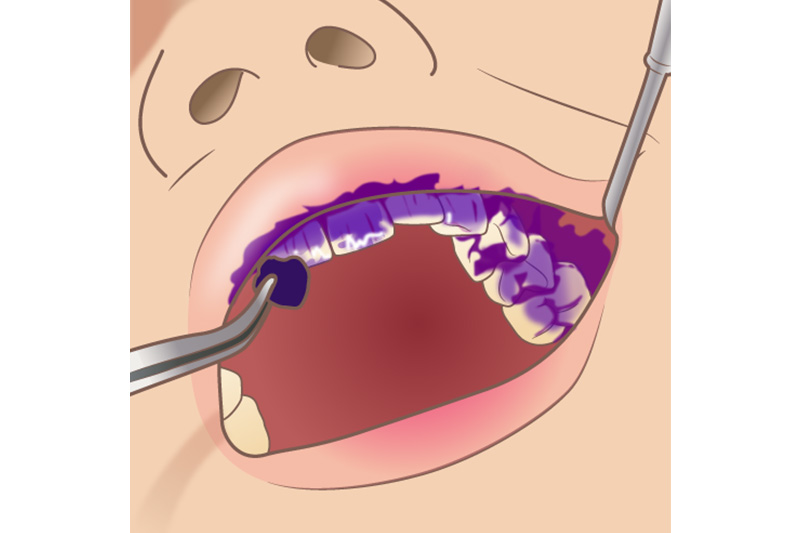

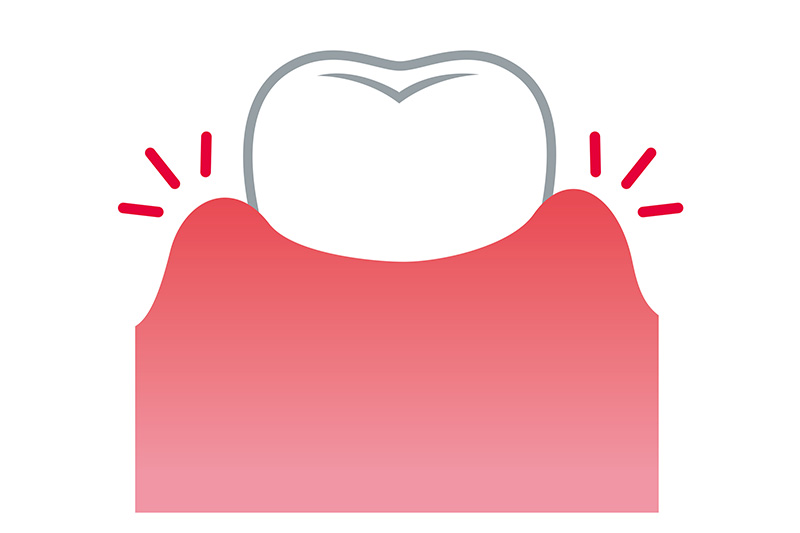

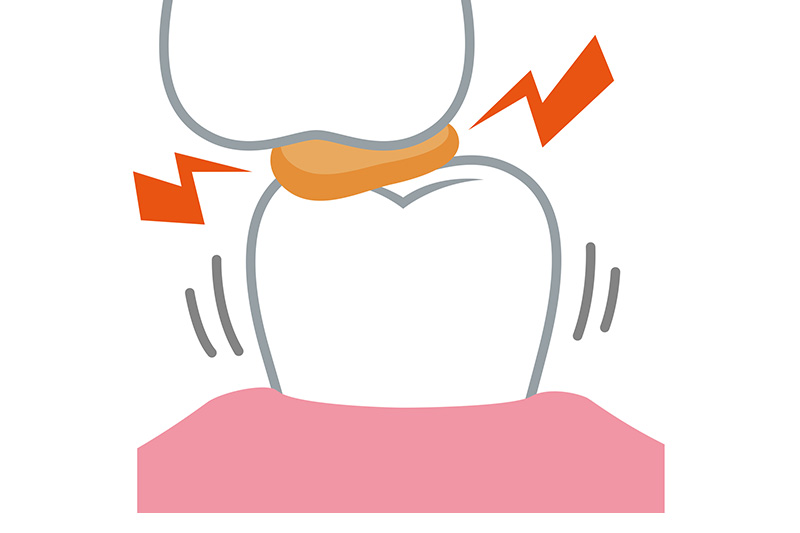

- 咬んだ時に違和感や痛み、歯ぐきの腫れがある場合に診査を行い、未治療の根管が見つかったり根管内に細菌が再繁殖した場合などには再治療が必要になることがあります。ラバーダム、マイクロスコープの使って精密に治療を行うことが重要です。

- 根管治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

- 状態にもよります。大体1か月程度です。回数で言うと2回から4回程度です。